設計者コラム

#102 超広角レンズ設計の難しさ

撮像レンズには色々な難しさがあります。

望遠であれば軸上色収差補正、広角であれば像面湾曲やディストーション補正。

どの焦点距離でも難しくなるのがFナンバーが小さい明るいレンズ。

Fナンバーが小さくって、超広角なんていうレンズの設計は最悪の部類だと思います(笑)。

ところでこういった収差補正とは別に、FOVが180°を超えるような超広角レンズの設計にはこれとは別の難しさがあります。

それはズバリ光学設計ソフトをなだめすかす技術。

このようなレンズの最大画角光線近辺では、光線が通るはずなのに通らないという現象がしばしば発生します。

ソフトが光線経路の解析に失敗していることが原因かと思います。

こうなると手を変え品を変えソフトの設定を色々変更する必要があります。

本来のレンズ設計でアレコレ苦労したいのですが…。

最初は大丈夫でも、最適化を行っていくうちに発生することもあります。

一番効果がありそうなのが、像高に関する設定を実像高から画角や物体高設定に変更すること。

実像高指定はその像高に到達する光線をイタレーションで求めるので余計な計算負荷が掛かり、解析に失敗することがあることが理由です。

あとは最も物体側に位置するレンズの左側前方に、最大画角光線が面法線に対して垂直に近い形になるような曲率半径を持った仮想面を付けること。

仮想面なので光線に全く影響を与えないのですが、実際には仮想面に到達する光線も界面の両側が空気であるという条件で3次元屈折方程式を解いています。

特に最も物体側のレンズの左側面に対して最大画角光線が面法線に対して大きな角度を持って入射する条件では計算に失敗することがあるらしく、こういった仮想面を付けることで計算がすんなり行えることがあります。

不思議ですね。

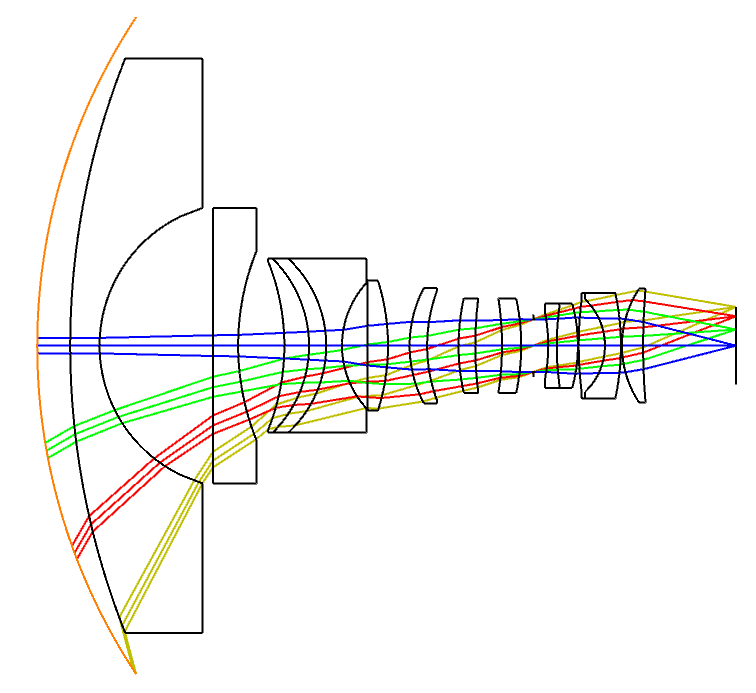

下図はZemaxのサンプルファイル(Wide angle lens 210 degree field.zmx)として用意されている超広角レンズの事例ですが、このような仮想面が入っていることが確認できます(オレンジ色の面です)。

ファイルを読み込んだ時には光学有効径がゼロになっているので見えませんが、適切な有効径設定を行うと確認できるようになります。

今回のお話しは設計ソフトを使う上での一工夫でした。